1一般財団法人日本消防設備安全センター認定製品

HC式防火水槽・HC式耐震性貯水槽は、一般財団法人日本消防設備安全センターの型式認定を取得しています。昭和59年に型式認定第1号を取得して以来、規格タイプ、対応容量などラインナップの充実化を図っています。

2抜群の施工実績

数ある水槽の中で「HC式」の施工実績は群を抜き、シェアNo.1の製品です。

3豊富なオプション仕様

さまざまな要望にて揃えた数多くのオプション仕様が「HC式」の強みです。

4確かな耐震設計

震度6「烈震」相当の地震動に対して設計されています。

阪神大震災の激震にも耐えた実績は「HC式」の耐震性能を証明しています。

5多目的用途への使用

「HC式」の確実に『水を貯める』技術は消防水利のみならず、様々な用途、目的に使用可能です。

二次製品防火水槽と耐震性貯水槽の違いについて

両者は同一部材を使用しておりますが、国庫補助の対象事業には耐震性貯水槽であることが必要です。

コンクリート製水槽のメリット

1高い耐浮力性

コンクリート製は、重量が比較的大きくなるため、高い耐浮力性を有しております。よって、ほとんどの現場で浮力対策工が不要です。

2浅い土被りにも対応

車両の載荷条件に係わらず、浅い土被りに適用可能です。

浅埋にする事により、最小限の掘削深(周辺地盤への影響低下)、掘削土量の削減、自立式矢板の採用、工事費削減などが可能です。

3半地下式

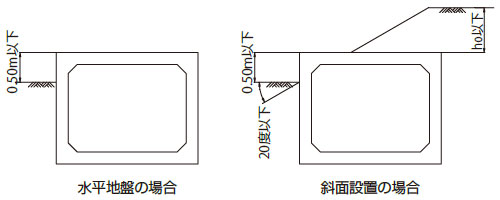

防火水槽(40m3)では、半地下式の設置が可能です。(露出高500mmまで、耐震性貯水槽は不可)

半地下設置のメリット

① 直上の違法駐車などが発生しないことから、消火活動が阻害されません。

② 遠方からでも水槽位置が判明しやすく、積雪時においても水槽の位置特定が容易です。

③ 水槽を目視できることから、地域住民の防災意識向上につながります。

④ 2の浅埋以上に、掘削深の低減などが可能なため、工事費削減につながります。

⑤ 土地活用が困難な傾斜地など、土地の有効利用も可能です。

※消防認定上の詳細な設置条件、地域消防の基準などがございますのでお問い合せください。

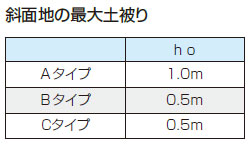

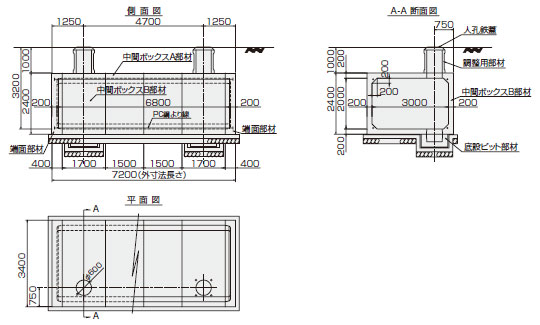

Aタイプ

(10m3、20m3、30m3、40m3、50m3、60m3、70m3、80m3、90m3、100m3)

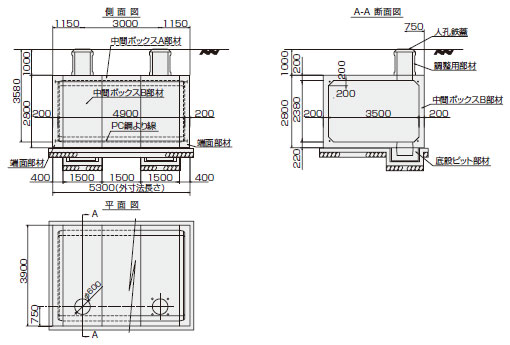

Bタイプ

(10m3、20m3、40m3、50m3、60m3、70m3、80m3、100m3)

Cタイプ

(10m3、20m3、30m3、40m3)

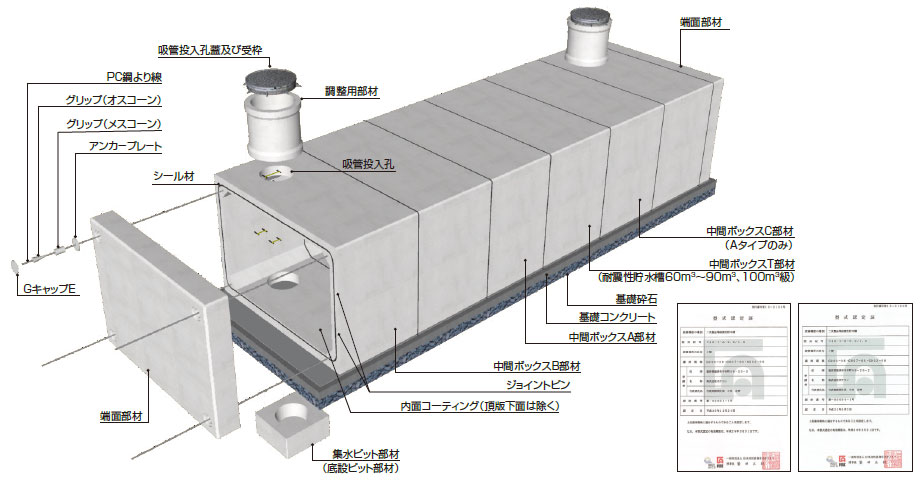

オリジナルの防水仕様

部材接合部は水密性の優れた水膨張ゴムと特殊コーキング材を施す二重防水構造、内壁にはオリジナルエポキシ樹脂によるコーティングを行い、高い防水性能を実現しました。

Gキャップ工法

「Gキャップ工法」により、水槽全体を一体化しているPC鋼材を完全に保護します。

吸管投入孔並列部材

Aタイプについて、一つの部材に吸管投入孔 を並列に2個設けた部材を用意しています。消火活動の際の消防車側に使用することで円滑な消防活動が行えます。

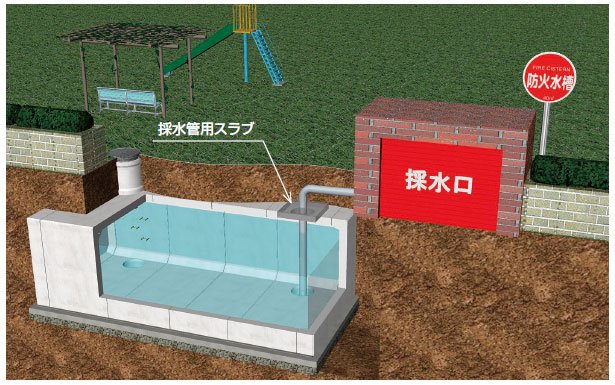

採水管用スラブ

スラブの向きを90°ピッチで変えることにより現場に合わせた採水方向を計画できます。

ステンレス梯子

維持管理時などの水槽内への出入りが容易に行えます。

プレキャスト採水口

ホースとの接続が迅速に行え、積雪時にも採水口の位置が一目で確認できます。一刻を争う初期消火のスピードアップが図れます。

ホース受金具付鉄蓋

水槽への給水時のホースの暴れを防ぎ、安全に、そしてスピーディに給水が可能です。

受枠埋め込み

土被りゼロに対応できる「HC式」独自の仕様です。鉄蓋の受枠を本体部材に埋め込み、一体成型しています。

- 防火水槽とは何ですか?

消防水利の1つです。消防水利は、常時貯水量が40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上でかつ連続40分以上の給水能力を有するものでなければならないという消防水利の基準があります。その他の消防水利としては、消火栓、プール、河川等があります。

- 二次製品防火水槽はどの機関の認定製品ですか?

(一財)日本消防設備安全センターの認定製品です。安全センターは総務省消防庁長官から二次製品防火水槽の認定機関として指定されています。

- (一財)日本消防設備安全センターとは、どういった業務を行なう機関ですか?

主として消防防災設備・機器の認定・性能評定と、消防防災システム・ガス系消火設備の評価業務を行っています。

- 二次製品防火水槽にはどんな種類がありますか?

形状及び構造より次のように分類されています。

形状 角型 横置ボックスカルバート型 縦置ボックスカルバート型 円筒型 縦円筒セグメント型 横円筒型 構造 RC(鉄筋コンクリート) PC(プレストレスコンクリート) 鋼 コンポジット(鋼とコンクリートの合成) - 二次製品防火水槽の認定における基本事項を教えて下さい。又、耐震性貯水槽との違いを教えて下さい。

二次製品防火水槽の認定における基本事項の主な項目は次の通りです。

- 有蓋・有底の一槽式であること。

- 水槽底の深さは、底設ピットの部分を除き、地表面から4.5m以内であること。

- 内寸法が一辺0.6m以上又は直径0.6m以上で、かつ、深さが0.5m以上の底設ピットを吸管投入孔の直下に設けること。

- 水槽本体の強度を損なわない位置の頂版部に、内径0.6m以上で丸型の吸管投入孔を1ないし2個設けること。

- 水槽の容量は40m3以上であること。

耐震性貯水槽が違うところは、

- 底設ピットを集水ピットといい、深さが0.3m以上であること。

- 水槽底の深さは、集水ピットの部分を除き、地表面から概ね7m以内であること。

- 水槽の容量は40m3型にあっては40m3以上60m3未満、60m3型にあっては60m3以上 100m3未満、100m3型にあっては100m3以上であること。

- 地上に突出するタイプは認定範囲に入っていますか?

防火水槽の場合は現場打ち防火水槽と同様に地上50cmまで突出することは認定範囲となります。しかし、耐震性貯水槽は現場打ち、プレキャストとも認定の範囲には入りません。

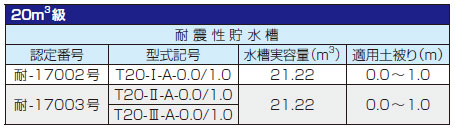

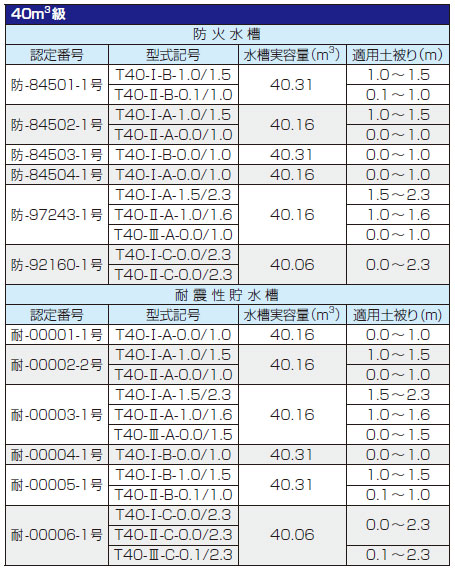

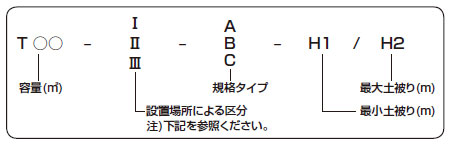

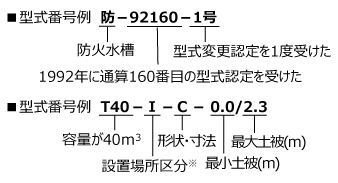

- 型式番号と型式記号について教えて下さい。

型式番号は安全センターの管理番号で、型式記号はメーカーが決めた製品識別のための表示記号です。下に型式記号例を示します。

- 個別認定について教えて下さい。

型式認定を受けた会社が個々の製品を生産し、防火水槽として出荷しようとするときは、事前に安全センターに申請をし、必ず個別認定を受けなければなりません。出荷工場は、個別認定申請書を安全センターに提出し、原則として安全センター立合いのもとで個別認定試験を行ないます。

- 補助金について教えてください。

補助事業者(市町村)が「消防防災施設整備費補助金交付要綱」に基づく補助事業を行った場合、要綱で定められた基準額と補助率に応じて、国から補助金が交付されます。

令和4年の基準額(40m3型)と補助率は下記のとおりです。補助対象施設及び型(級) 基準額(千円) 補助率 耐震性貯水槽 5,486 1/2 防火水槽(林野分) 3,505 1/3

- HC式防火水槽の特長を3つ上げて下さい。

主な特長は次の通りです。

- 部材接合部には、水密性の高い水膨張ゴムを貼り付けと内側にはコーキングによる防水加工が施してあり、完璧な防水性能を発揮し漏水の心配は全くありません。

- 耐震設計された部材を使用し、PC鋼より線で縦締めして一体化するため、マグニチュード7.9の地震の衝撃にも十分耐えられます。

- PC鋼材定着部がGキャップを採用することにより完全に保護され、漏水を防ぎ、定着具の防錆効果を十分発揮します。

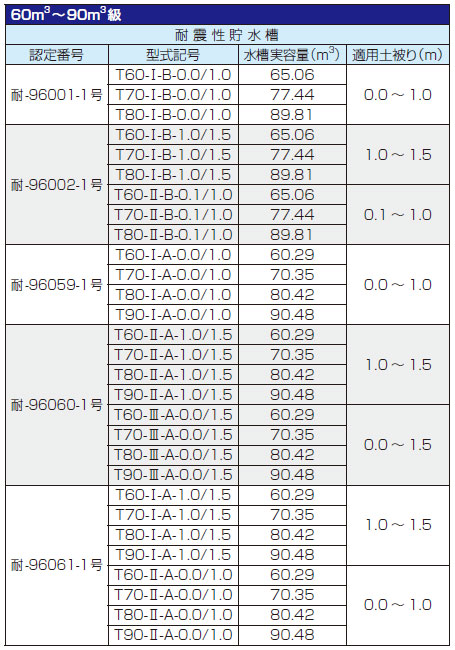

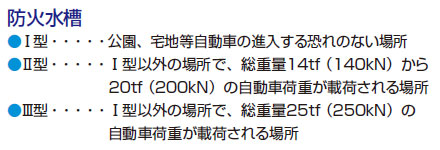

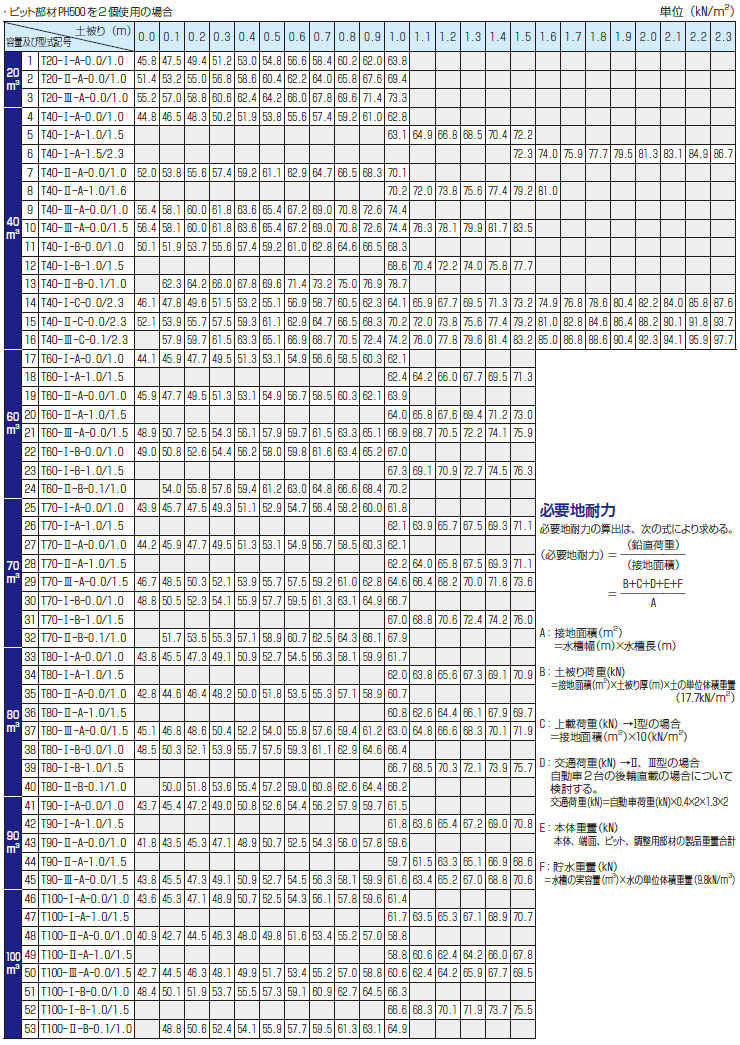

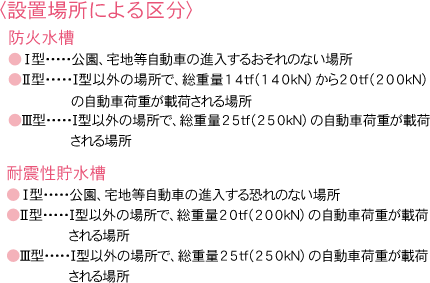

- 荷重状態を示すⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型とは何ですか?

Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型は、二次製品防火水槽を設置する場所による区分で、公園、宅地等自動車の進入するおそれがない場所の地下に設けるものをⅠ型とし、これ以外の場所の地下に設けるもので総重量20tfの自動車が載荷されるものをⅡ型とし、総重量25tfの自動車荷重が載荷されるものをⅢ型としています。

- Ⅰ型の上載荷重 10kN/m2 (1.0t/m2) とはどういった荷重ですか?

あらかじめ予想できない荷重(不測荷重)として、植栽荷重、群集荷重、遊園具荷重、仮置荷重、施工機械荷重、土地の形質の変更等を考慮しています。

- 二次製品防火水槽の耐震設計はどのような地震を想定していますか?

設計水平震度は基準震度を0.2とし、これに地域別補正係数(最大1.0)、地盤別補正係数(最大1.2)、および重要度補正係数(最大1.2)を乗じた0.288を使用しています。これは地震の規模を示すマグニチュードでは7.9に相当します。

- 防火水槽本体に採水管や給水管用の開口は設けられるのですか?

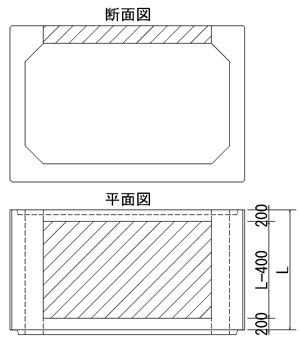

頂版部(下図斜線部)に設けられます。ただし以下の条件が付きます。

- 加工は製造時に実施し、製造後、施工現場等においては実施しないこと。

- 穴の数は一基当たり4個以内とすること。

- 1個の開孔部の面積は、500cm2以内とすること。(直径25cm以下)

- 1基当たりの開口部面積の合計は、750cm2以内とする。

- 開口部の周囲は必要な補強を行なうこと。

- 鉄筋の被りを確保すること。

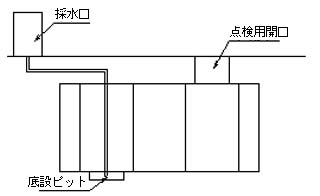

- 吸管投入孔の無い組み合わせは、防火水槽として可能ですか?

不可能です。必ず吸管投入孔1個は設けてください。吸管投入孔とは、直下に底設ピットがあるものであり、点検用の開口とは別物です。従って下図の様な組み合わせは認定の範囲外になります。

- 工事工程は何日かかりますか?

基礎コンクリートが充分に養生された(一週間程度)状態を確認後製品搬入を行い、40m3標準条件では製品据付1日、防水工事1日、合計2日で工事は終了します。但し、埋め戻しまでには防水工事の養生日数の確保が必要です。 夏季で2日、冬季で4日、春と秋には3日の養生日数を確保して下さい。技術資料も参考にしてください。

- 10ha宅地造成区域の中で防火水槽は何基くらい計画されていると考えられますか?

防火対象物から消防水利まで140m以下という配置基準(消防水利の基準より)から、2haに1基は必要になり、10ha宅地造成区域の中では5基程度は計画されると考えられます。

- 飲料水兼用防火水槽とは何ですか?

常時には生活用水(飲料水)として用いられるが、火災発生時には消防水利として利用する水槽のことです。自然水を利用した自然流下型の例が多いですが、これは補助金の交付対象にはなりません。安全センターでは二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽の認定基準を定めています。この中で二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽は、常時には上水道管路の一部として機能し地震等の非常時には消火用および飲料用として貯留水を利用できる水槽と規定しています。当社には二次製品飲料水兼用耐震性貯水槽の基準に適合する認定品はありません。

- 製品を据える重機はどのタイプが必要ですか?

標準的には40t吊りトラッククレーンですが、現場の広さや据付作業の方法によって変わりますので、現地確認が必要です。

- 50t吊りラフテレーンクレーンを据えるスペースはどの位が必要ですか?

アウトリーガーの張出と、作業半径を考慮すると約7mの幅が必要です。

- 基礎コンクリートの厚みと基準強度はいくつですか?

「二次製品防火水槽等施工要領書(平成13年3月、(一財)日本消防設備安全センター)」によれば、基礎コンクリートの厚みは15~20cmと設定し、基準強度は16N/mm2以上を標準とするとの記載があります。HC式貯水槽においてもこれに従って、標準的な基礎コンクリートの厚さを15~20cmと設定し、基準強度は18N/mm2以上としています。ただし、設置地盤の状況によって変わりますので、施主に確認してください。また、基礎コンクリートの養生は十分行い(7日間)、所定強度の発現が困難な場合は、早強セメントを使用する等の措置を取って下さい。

- 軟弱地盤の場合の基礎コンクリートの考え方を教えてください。

「二次製品防火水槽等施工要領書(平成13年3月、(一財)日本消防設備安全センター)」によれば、施工基準高の確保及び施工を行いやすくするために基礎コンクリートを施工するとの記載があります。必要地耐力が確保できないような軟弱地盤の場合は、地盤改良等によって水槽の自重や設計荷重等を支持し得る良好な地盤とすることが大前提となり、無筋の基礎コンクリートを標準としています。 ただし、支持地盤の必要地耐力を確保した上で、有筋基礎を要求される場合もあります。

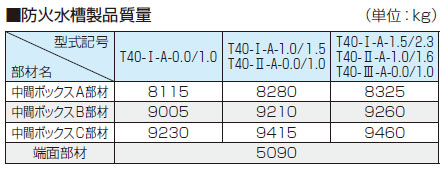

- 縦締め緊張力の設定方法について教えてください。

中間ボックス部材、端面部材をPC鋼材により緊結・一体化するための縦締め緊張力としては、部材の引寄せに必要な緊張力、止水パッキン材の圧縮に必要な緊張力、水槽全体の安定の検討に必要な緊張力を総合的に考慮しています。40m3級についてはP=140kN/本、60~100m3級についてはP=200kN/本にそれぞれ統一した緊張力で設定した内容にて型式認定を取得しています。

- 防水材料の必要な養生時間を教えて下さい。

夏季は2日(48時間)、冬季は4日(96時間)、春と秋は3日(72時間)です。養生時間を置かないと、漏水の原因になりますので注意して下さい。

- 埋め戻し前に重機は乗ってよいですか?

埋め戻し前に重機が乗るようなことは避けて下さい。水槽に偏った荷重が作用すると、部材がずれたり、表面が欠ける恐れがあります。

- 据付け工事に必要な作業スペースについて教えて下さい。

水槽の据付け作業を円滑に行なうため、緊張作業をする側は素掘りの場合で1.0m以上、仮設矢板の場合は1.5m以上とし、残り3方向は0.5m以上の作業スペースを確保して下さい。

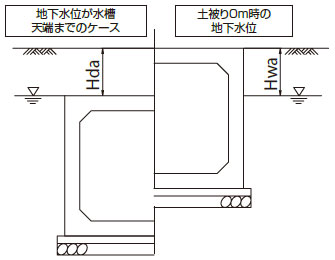

- 基礎コンクリートの天端高は何㎝下げて指示したら良いですか?

基礎コンクリートの仕上がり精度を勘案して、3㎝低く打設するよう指示して下さい。基礎コンクリートの天端高が高いと水槽の設置高さが高くなり、これは修正ができません。

- 基礎地盤の地質が粘性土、砂質土における必要N値はいくつですか?

防火水槽のタイプ、および土被り厚により変わりますが、目安とする必要N値は次の通りです。

- 粘性土 8以上

- 砂質土 17以上

- 埋め戻し前に、大雨の予報が出ています。どのような処置をすべきですか?

排水対策を充分しないと防火水槽が浮き上がる可能性があります。揚水能力に充分余裕を持ったポンプを設置し、さらに用心のため、水槽上部に土嚢などのカウンタウエイトを載せておくと良いでしょう。